„Vielen Eltern ist gar nicht bewusst, welche Rolle sie für den Schulerfolg ihrer Kinder spielen“

An der Gemeinschaftsgrundschule Konrad-Adenauer-Straße in Köln, einer besonders belasteten Schule, hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt: Eltern brauchen Unterstützung, wenn es um den Übergang ihrer Kinder von der Kita in die Schule geht – besonders dann, wenn sie selbst wenig Schulerfahrung haben oder in einem anderen Bildungssystem sozialisiert wurden. Sie stehen dem deutschen Schulsystem oft hilflos gegenüber. Gemeinsam mit der Universität zu Köln führt das Team deshalb ein Angebot durch, das Eltern und Kinder auf die Schulzeit vorbereitet – mit viel Praxis, wenig Theorie und vor allem viel Zeit füreinander. Wir haben mit Schulleiterin Gina Hellerling und Fania Gruner, zuständig für die Vorbereitungsklasse, über das Konzept gesprochen.

Wie ist die Idee zu Ihrem Elternangebot entstanden – und welche Herausforderung wollten Sie lösen?

Gina Hellerling: Das Ganze war eigentlich ein Zufall. Ich habe auf einer Tagung eine Kollegin von der Universität zu Köln getroffen – aus dem Bereich Psychologie und Psychotherapie in Heilpädagogik und Rehabilitation. Wir kamen ins Gespräch über Elternarbeit und stellten fest, dass viele Angebote für Eltern oft zu spät kommen oder gar nicht angenommen werden. Gleichzeitig erleben sich viele unserer Eltern als unsicher oder „nicht kompetent“, wenn es um Schule und das deutsche Schulsystem geht – gerade, wenn sie selbst nur kurz oder in einem anderen Land zur Schule gegangen sind. Viele Eltern wissen gar nicht so genau, wie ihr Verhalten zu einem guten Schulerfolg beitragen kann. So entstand die Idee, einen Ansatz der Universität zu Köln, den „Inselraum“ an unserer Schule zu erproben – ein Ansatz, der Eltern früh abholt, sie stärkt und ihnen hilft, ihre Kinder gezielter zu begleiten.

Was passiert in den elf Wochen ganz konkret?

Fania Gruner: Das Programm besteht aus elf Sitzungen, die einmal pro Woche vormittags stattfinden. Der Zeitpunkt ist wichtig, weil dann Geschwisterkinder im Unterricht oder in der Kita sind und nicht betreut werden müssen.

Eltern kommen für das Programm gemeinsam mit ihren zukünftigen Erstklässlern/-innen in die Schule. Wir arbeiten in zwei Gruppen: Die Lehrkräfte übernehmen die Arbeit mit den Eltern, während eine Mitarbeiterin der Universität mit den Kindern spielt, bastelt oder malt. So können die Eltern in Ruhe über Themen sprechen, die für den Schulstart wichtig sind – etwa Regeln, Strukturen oder die Frage, wie man das Lernen zuhause unterstützen kann.

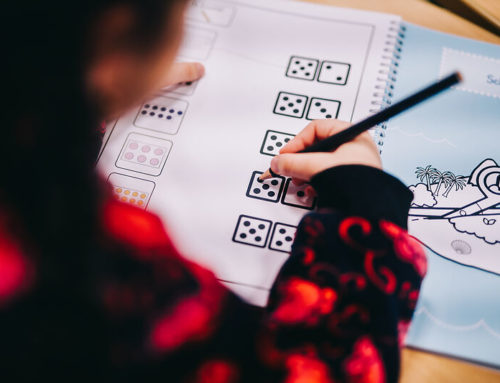

Nach etwa 40 Minuten kommen die Kinder dazu. Dann wird das, was vorher theoretisch besprochen wurde, direkt praktisch ausprobiert – etwa gemeinsames Bücheranschauen oder Spielen. Die Eltern bekommen kleine Aufgaben, bei denen sie erleben, wie sie ihrem Kind Aufmerksamkeit schenken, es ermutigen und in seiner Selbstständigkeit unterstützen können. Diese gemeinsame Zeit ist für viele unserer Eltern, die oft sehr belastet sind, besonders.

Welche Inhalte tragen den Kurs – und wie haben Sie sie für Ihre Eltern angepasst?

Gruner: Jede Sitzung hat ein eigenes Thema. Es geht zum Beispiel um Zuwendung, Struktur und wirkungsvollen Umgang mit Aufforderungen. Beim Thema Zuwendung sprechen wir darüber, wie wichtig gemeinsame Zeit ist – spielen, Bücher anschauen, Spaß haben. Früher hieß es im Programm der Universität „Bücher vorlesen“, aber viele Eltern haben gesagt: „Das kann ich nicht gut auf Deutsch.“ Wir haben das geändert in „Bücher gemeinsam anschauen“. Das hat wunderbar funktioniert – die Eltern waren viel entspannter und die Kinder begeistert.

Ein anderes Thema ist Struktur: Wie sieht ein geregelter Schulalltag aus? Warum ist es wichtig, dass das Kind selbstständig seine Schultasche packt? Und schließlich geht es auch um den Umgang mit Gefühlen – etwa, wie man reagiert, wenn das Kind im Unterricht laut wird oder sich leicht ablenken lässt. Wir sprechen darüber, wie Eltern ihr Kind emotional begleiten können.

Was bewirkt das Angebot bei den Familien?

Hellerling: Wir sehen positive Effekte! Viele merken zum ersten Mal, dass sie ihr Kind auf den Schulstart wirklich vorbereiten können – auch ohne selbst Deutsch zu können oder Mathematik zu verstehen. Es geht um Haltung und Interesse: das Kind ermutigen, nachfragen, zeigen, dass Schule wichtig ist.

Und man merkt, dass das Angebot Barrieren abbaut. Eltern, die vorher eher zurückhaltend waren, trauen sich plötzlich, in die Schule zu kommen, Fragen zu stellen oder ins Familiengrundschulzentrum zu gehen. Das ist ein schöner Effekt. Es bleibt eine Gruppe von Eltern, die für uns nicht erreichbar ist, aber die anderen erreichen wir mit diesem Angebot.

„Eltern, die vorher eher zurückhaltend waren, trauen sich plötzlich, in die Schule zu kommen, Fragen zu stellen oder ins Familiengrundschulzentrum zu gehen. Das ist ein schöner Effekt.“

Wie erreichen Sie gezielt die Eltern, die es am meisten brauchen?

Gruner: Nach der Schulanmeldung sprechen unsere sozialpädagogischen Fachkräfte mit den Kitas und werben gezielt für das Angebot. Besonders Familien, deren Kinder nicht regelmäßig in die Kita gehen oder gar nicht, versuchen wir, persönlich zu erreichen.

Einige Eltern werden auch über ihr Umfeld aufmerksam – sie hören von anderen, dass das Angebot guttut und bringen dann Freundinnen oder Nachbarinnen mit. Das ist toll zu sehen.

Welche Rolle übernimmt das Familiengrundschulzentrum in der Umsetzung?

Hellerling: Das Familiengrundschulzentrum hilft, Kontakte zu Familien zu halten, Eltern auch nach dem Kurs wieder anzusprechen und Angebote zu verknüpfen. Zum Beispiel planen wir jetzt „Wiedersehenstreffen“ mit den Familien, die teilgenommen haben, um gemeinsam zu reflektieren: Was hat geholfen, was wünschen sich die Eltern noch?

Und wir wollen künftig auch offene Themenvormittage anbieten – etwa „Wie wird in Deutschland gezählt?“ oder „Lesen ohne Deutschkenntnisse“. Damit bleiben wir mit den Eltern im Gespräch.

Wie begleitet die Universität zu Köln das Projekt wissenschaftlich?

Gruner: Ja, die Uni Köln begleitet das Projekt eng. Nach jeder Sitzung füllen wir Feedbackbögen aus: Was hat gut funktioniert, wo gab es Schwierigkeiten, was würden wir verändern? Das Team der Uni hat das Konzept bereits überarbeitet, nachdem sie bei uns gesehen haben, dass Eltern oft praktisch arbeiten müssen, um Dinge wirklich zu verstehen. Wir sind gespannt, wie sich das Programm weiterentwickelt – aber für uns ist klar: Wir machen auf jeden Fall weiter.

Was ist bisher Ihr wichtigstes Fazit?

Hellerling: Dass sich der Aufwand lohnt. Es braucht viel Zeit, Vorbereitung und Nacharbeit, aber das Ergebnis ist spürbar: Eltern fühlen sich sicherer, Kinder kommen mit einem guten Gefühl in die Schule, und die Verbindung zwischen Elternhaus und Schule wird stärker. Wenn Eltern anfangen, das Angebot in ihren Netzwerken weiterzuempfehlen, wissen wir: Wir sind auf dem richtigen Weg.

WEITERE INFORMATIONEN

Interview: Marisa Klasen und Sebastian Schardt, Wübben Stiftung Bildung

Fotos: © Wübben Stiftung Bildung/Alexander Scheuber, GGS Konrad-Adenauer-Straße

Kommune: Köln